冬は海の幸が最も美味しい季節ではないでしょうか。

河豚(ふぐ)、鮟鱇(あんこう)、鰤(ぶり)、九絵(くえ)、鱈(たら)などなど・・・。

そんな中でも蟹(かに)は横綱クラスの存在ではないでしょうか。

お値段も横綱クラスですが・・・。

写真は昨日ご予約で承って仕入れた「ズワイガニ(雄)」です。

お客様が食べていらっしゃるのを、うらやましそうに見つめてしまいました。

蟹に限らず、河豚でも九絵でも、ご予約いただければ仕入れてお料理いたしますので、ぜひご相談ください。

冬は海の幸が最も美味しい季節ではないでしょうか。

河豚(ふぐ)、鮟鱇(あんこう)、鰤(ぶり)、九絵(くえ)、鱈(たら)などなど・・・。

そんな中でも蟹(かに)は横綱クラスの存在ではないでしょうか。

お値段も横綱クラスですが・・・。

写真は昨日ご予約で承って仕入れた「ズワイガニ(雄)」です。

お客様が食べていらっしゃるのを、うらやましそうに見つめてしまいました。

蟹に限らず、河豚でも九絵でも、ご予約いただければ仕入れてお料理いたしますので、ぜひご相談ください。

ご無沙汰しております、一ヶ月ぶりのブログ更新です。

今回も私の大好きな日本酒を紹介したいと思います。

まずはコレ

『英勲(えいくん) 特別純米 無圧ひやおろし 無濾過生原酒』(京都)

個人的には京都のお酒よりも滋賀県や山形県のお酒が好きなのですが

久しぶりに飲んでみると無濾過でしかも無圧という手間をかけただけあって

口に含むと非常に香りが良く、しかもひと夏寝かした「ひやおろし」の特徴である

まろやかさと豊満な余韻が、心地よい飲み口に仕上がっていて驚きました。

以前この斉藤酒造さんの純米大吟醸『古都千年』は良く飲んでいたのですが、

今回ご紹介している『無圧ひやおろし』の方が米の旨みと濃醇な味が堪能でき、しかもリーズナブル。

個人的には今まで滋賀県産の地酒の酒質がまさっていると思ってましたが、この一本で

京都伏見の懐の深さを痛快しました。

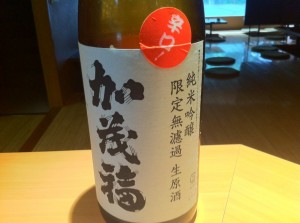

お次はコレ

『加茂福 純米吟醸 五百万石 無濾過生原酒 +12』(島根県)

このお酒はある意味貴重です。

先日ネットのニュースで「これからは日本酒の古酒がブームになる」という記事を読んで

ミーハーな私は早速懇意にしている酒屋さんに相談しました。

いままで蔵で熟成された古酒(だいたい3年物)は飲んだことがあったのですが

コレはなんと5年もの!

酒屋さん所有の特殊な低温の冷蔵庫(マイナス7℃)でゆっくりと熟成されたものです。

以前飲んだときは辛さばかり際立ってふくらみの無いお酒だなという感じだったのですが、

寝かせることによって純米無濾過の良さである米の旨み、ふくよかな口当たりが生きて

しかもしっかりと辛口らしいドライな余韻は残り良い酒質になってます。

このお酒に出会ってますます日本酒の奥深さを痛感しました。

最後にお酒ではないのですが

『鮟鱇(あんこう)』

「あん肝」や「味噌鍋」などでご用意してます。

つい最近まで残暑厳しく昼間半袖でも生活できたのに、ここ数日で急に気温が下がって、日が暮れると肌寒く感じるようになりました。

ここ日本は四季により色々な美味しい食材が楽しめる国ですが、その中でも特においしい海産物が豊富なのがこれからの時期「冬」です。

10月といえばまだ秋真っ盛りですが、ここ最近冬の走りで、牡蠣(かき)や雲子(くもこ)、鰤(ぶり)、河豚(ふぐ)など冬の食材を市場でちらほら見かけるようになりました。

冬と言えば他にも、蟹(かに)、海鼠(なまこ)、鮟鱇(あんこう)など、美味しい食材が盛りだくさんです。

寒くなるのはつらいですが、仕事の後食べに行くには非常によい季節です。

「牡蠣(かき)」

「雲子(くもこ)」

9月に入ると秋のお楽しみ『ひやおろし』が出始めます。

『ひやおろし』とは春にできた新酒を約半年間酒蔵の涼しい場所に貯蔵し、秋風が吹く頃瓶詰めして出荷されるお酒です。ひと夏を越すことによってまろやかでカドの取れた豊潤旨口のお酒に仕上がります。日本酒は通常、貯蔵前と瓶詰め前の2回の火入れ(加熱殺菌)を行いますが、ひやおろしの場合は貯蔵前に1度だけ火入れを行い、生(ひや)で瓶詰めします。

長々と説明しましたが、要は秋限定のまろやかで豊潤旨口のお酒ということです。

特に個人的におススメなのは 【新政六號 あらまさろくごう 特別純米 ひやおろし】です。

現在使われている協会酵母の中でもっとも古いといわれる六號(ろくごう)酵母を使い、桃のような甘い香りとマスカットのような爽快感、そしてジューシーでありながらすっきりとした味わいが特徴です。

いままで当店ではチーズをご用意していなかったのですが、豊潤なひやおろしには「ブルーチーズ」が良く合うことから『チーズ盛り合わせ』も始めました。

あわせてお楽しみください。

(ブルーチーズはデンマーク産キャステロで比較的くせがなく食べやすいです。)

柿の形をした銅製酒器。二合まで可能。

今回一番のお気に入り!

いぶし銀製酒器。

表面には細やかな模様が施されています。

前回の休みがちょうど21日(日)だったので、東寺の弘法さんへ酒器を探しに行ってきました。

雨模様の日だったので車で行きましたが、周辺のパーキングは何処も満車で、車を停めるのに1時間くらい費やしてしまいました。たぶん日曜なので人出は多かったのかも?

ご存知の方はお分かりでしょうが、弘法さんは東寺の広い敷地内に無秩序に店が出ており、漏れなく全店を見て回るのは結構大変です。

今回のように目当ての物を決めて買い物しないと、あれやこれやと見ていると丸1日かかるかもしれません。

でも結局、敷地内の出店では欲しいものが見つからず、東寺周辺にある「かぶら屋」という古物商さん(大宮八条西側下ル)で写真の酒器(というよりも茶器)を購入出来ました。

もし機会がありましたら、新しい酒器、見に来て下さい。

先日伏見の『藤岡酒造』さんの試飲会におじゃまさせていただきました。

こちらは当店でも人気の『蒼空(そうくう)』を造られており

蔵で試飲出来るスペースを併設されているので個人的には何度か訪れているのですが、

今回は飲食店限定ですべてのラインナップを飲ませていただけるということで

喜んで参加させていただきました。

こちらは「純米酒」だけしか作っておらず、以下の8種類を頂きました。

1 純米大吟醸 山田錦

2 純米大吟醸 愛山

3 純米吟醸 山田穂

4 純米吟醸 山田錦

5 純米酒 美山錦

6 純米酒 美山錦おりがらみ

7 純米酒 美山錦ひやおろし(10月1日発売予定)

8 特別純米 短稈渡船(たんかんわたりぶね)

(京都限定 9月1日発売予定)

一覧にしてみると「純米酒でも色々あるな」と改めて感じます。

日本酒の使用米として「山田錦」や「美山錦」は有名ですが

2の「愛山(あいやま)」や3の「山田穂(やまだほ)」などはなかなか飲む機会もなく貴重な体験でした。

「愛山」はお米が非常に割れやすく扱いにくいお米で高価なため使っている蔵が少ないらしいのですが、飲み口はあっさりとして後で米のふくよかさか口の中に広がり「平目の薄造り」などと相性がよさそうだなと思いました。

「山田穂」は「山田錦」の母方の品種で今では使っている蔵はほとんどないそうです。

今回イチオシなのが京都限定の『短稈渡船』で今までの「蒼空」のイメージを覆す仕上がりになっていました。(蒼空は名前のように蒼い空をイメージしてスッキリとした味わいを目指した酒造りをしてます)

こちらはやさしく味のひろがりが非常に良いタイプで、それでいてどっしりとしたまるでこし餡のような甘味があります。

最近はバラエティーに富んだ日本酒が多くだされており、奥の深さに感嘆させられます。

これからもどんどん美味しい日本酒を提供していきますので、お立ち寄りいただいた際はどんどん質問をしてください。

いよいよ今夜は祇園祭の夜のクライマックス「宵山(よいやま)」。

昨晩15日は「宵々山」、14日は「宵々々山」。

毎年この時期はまだ梅雨明けしていなくて、雨が降ることも多々あるのですが、今年は早く梅雨明けしたため、連日好天で最高の祭日和。

しかも宵山の夜が土曜日で、明日の巡行は連休中日ということで、文句なしの好条件。

祭の中心部から徒歩10~15分、京都の飲食街の真ん中にある当店「浜町」は、きっといつも以上に忙しいと思われがちなのですが・・・。

オープンして12年、オープン当初はここで働く自分たちも祇園祭なんやから忙しいはず、と思って気合をいれて営業に臨んでいたのですが、毎年不発?

というよりも、普通の日よりも逆に暇になる。

理由は色々と考えられるのですが、

①たかが徒歩10~15分、されど・・・。祭の中心部から微妙に離れている

②浜町のお客さんは地元の方が多く、そういった方々が普通の日なら浜町に来ていただけるのに、お祭り中はそっちに流れて、屋台などで買って飲食される傾向が強い

③京都の夏は「川床」に人気が集中する。姉妹店の「よし菜」は浜町と正反対に祇園祭中非常に忙しい

結論として、屋台とかではなく、ちゃんと食事をして、お祭も見に行かれるのなら、いつもよりもお客さんの少ない浜町は穴場であり、おすすめです。

ただ、明日17日の昼間の山鉾巡行時には、このあたりも祭の中心部に様変わりするので、今年の好条件(天気、曜日など)からすると、お昼の特別営業は大爆発する可能性が大です。

先日のブログには設置中の昼間の『鉾(ほこ)』を紹介しましたが、やっぱり提灯に火が灯るとぜんぜん趣が違います。

特に鉾の上で演奏が始まると暑さを忘れ見入ってしまいます。

写真は『長刀鉾』でやっぱり一番人気らしく見物客もひときわ多かったです。

警備員さんに「止まらず進んでください」と注意をされましたが、迷惑を承知で立ち止まって撮影した一枚です、。

『祇園祭』の見所はやはり「鉾(ほこ)」と「山」なのですが

いろいろと探索するとそれ以外にも楽しめるものが多く有ります。

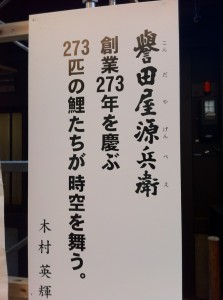

写真は室町通り四条上がるところにある京都在住の画家「木村英輝」さんが

かかれた鯉の染物です。

個人的に好きなので毎年見に行ってますが色合い・迫力・大きさとも圧巻です。

ぜひよろしければ鑑賞してみてください。

夏の京都の一大イベントの「祇園祭」がもうすぐ始まります。

街中に「コンチキチン」が流れて「鉾(ほこ)」が設置され出すとなんだかワクワクしてきます。

例年祇園祭は雨が降りムシムシして梅雨があけるのですが、今年は既に梅雨明けが発表されて

なんだか変な感じです。

上の写真は本日出勤前に設置途中の「鉾」を撮ってきました。

一番上は『長刀鉾』で巡行の際最初に動き出すので人気がありますが

個人的に好きなのは三枚目の『月鉾』で良く見ると一番上に「三日月」のようなオブジェ?が

のっていてかわいいような、滑稽なようななんとも言えない愛嬌があります。

「祇園祭」は別名『鱧(はも)祭り』とも呼ばれこの期間はいつもの三倍近く「鱧」がでますが

売り切れないように沢山ご用意してますのでよろしければお立ち寄り下さい。

昨日1日から7月の新メニューがスタートしました。

慣れないメニューに調理場はテンヤワンヤ。

6月に試作を繰り返して、晴れて採用された新メニュー11品が無事にデビューしました。

そして今日2日は、来月8月の新メニューの試作会第1回。

調理師7人が各々考案した試作品を計10品出品。

ホールの社員スタッフ2名を含めた9名で試食をしましたが、一発採用されたのはたったの1品だけ・・・。

今まで3ヶ月に一度変更していたメニューを、毎月変更することになって3ヶ月目に突入しました。

調理場の負担は増えましたが、お客さんの反応は上々です。

毎月最低10品以上の新作発表を目標にがんばっています。

1ヶ月で消えてしまうメニューもありますので、気になるメニューがある場合にはお早めにご予約を。